有观点指出,刘强东每次入局新赛道必定瞄准行业痛点。

近日,刘强东杀入6000亿保险市场引发行业聚焦。据香港保险业监管局登记资料显示,近期一家名为Jingda HK Trading Co., Limited的公司正式拿到香港保险经纪牌照,这家有效期至2028年10月13日的公司业务范围为一般及长期业务,业务涵盖相连长期保险。这家公司拿下牌照后的第三天就更名“京东保险顾问(香港)有限公司”,这意味着继阿里和腾讯之后,国内第三家互联网巨头杀入香港保险业。

公开资料显示,这家公司股东为京东创新信息科技有限公司,天眼查显示,京东创新信息科技有限公司是京东集团的全资子公司,直接隶属于京东科技集团。该公司成立于2017年,刘强东是该公司实控人。

随后在相关招聘平台上,可以看到京东以“京东保险”的名义,招聘保险相关岗位,这些职位明确标注了工作地点在香港,职位包括合规负责人 ( 香港 ) 、保险销售推动岗、运营总监等。包括合规负责人(香港)、保险TR、保险顾问IS、运营总监、保险出单员、保险营销推动岗、香港IS等职位。

招聘职位中都有相关资质要求,其中合规负责人(香港)要求具有香港保险经纪公司8年以上的实际管理经验,职责涵盖统筹保险经纪公司日常运营、对接香港保监局及保险公司、并对经营绩效负责。运营总监则要求应聘人负责香港证监会1号和9号牌的营运管理工作。尽管京东和香港保监局均未正面回应此事,刘强东杀入香港保险业已是呼之欲出。

刘强东为何有一个“保险梦”?

刘强东在保险业务上的布局最早可追溯到2010年。

那一年京东收购君盛亚洲投资有限公司,并更名为“京东证券有限公司”,曾持有证监会1、4、9号牌照。1号牌和9号牌则分别对应的是证券交易和资产管理。同时具备1号牌和9号牌,就可以同时开展经纪服务和资产管理业务。京东显然具备了相关资质。

2017年的京东集团开年大会,刘强东也明确表示自己要干保险,正在申请保险牌照。但严格的监管政策、高行业门槛以及市场风险管控需求,让保险牌照申请难度加大。监管部门对保险市场准入保持审慎态度,尤其是寿险牌照的审批要求更为严格。申请者需满足资本实力、股东资质、业务规划等多重要求,且牌照发放数量有限。为防止市场过热或无序竞争,监管机构通过控制牌照发放节奏来确保行业稳定发展。近几年新批机构多以外资为主,民营资本获批难度增加。自己申请不容易,刘强东就直接拿下安联财险。

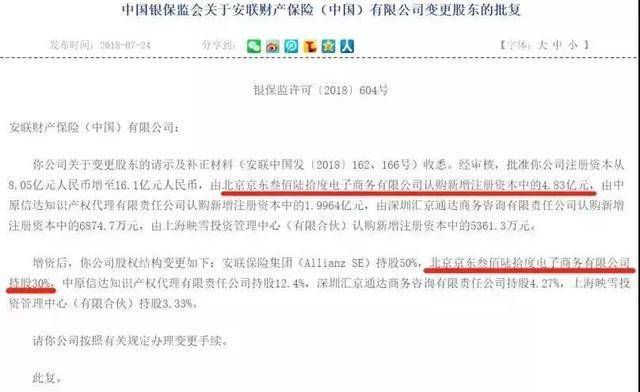

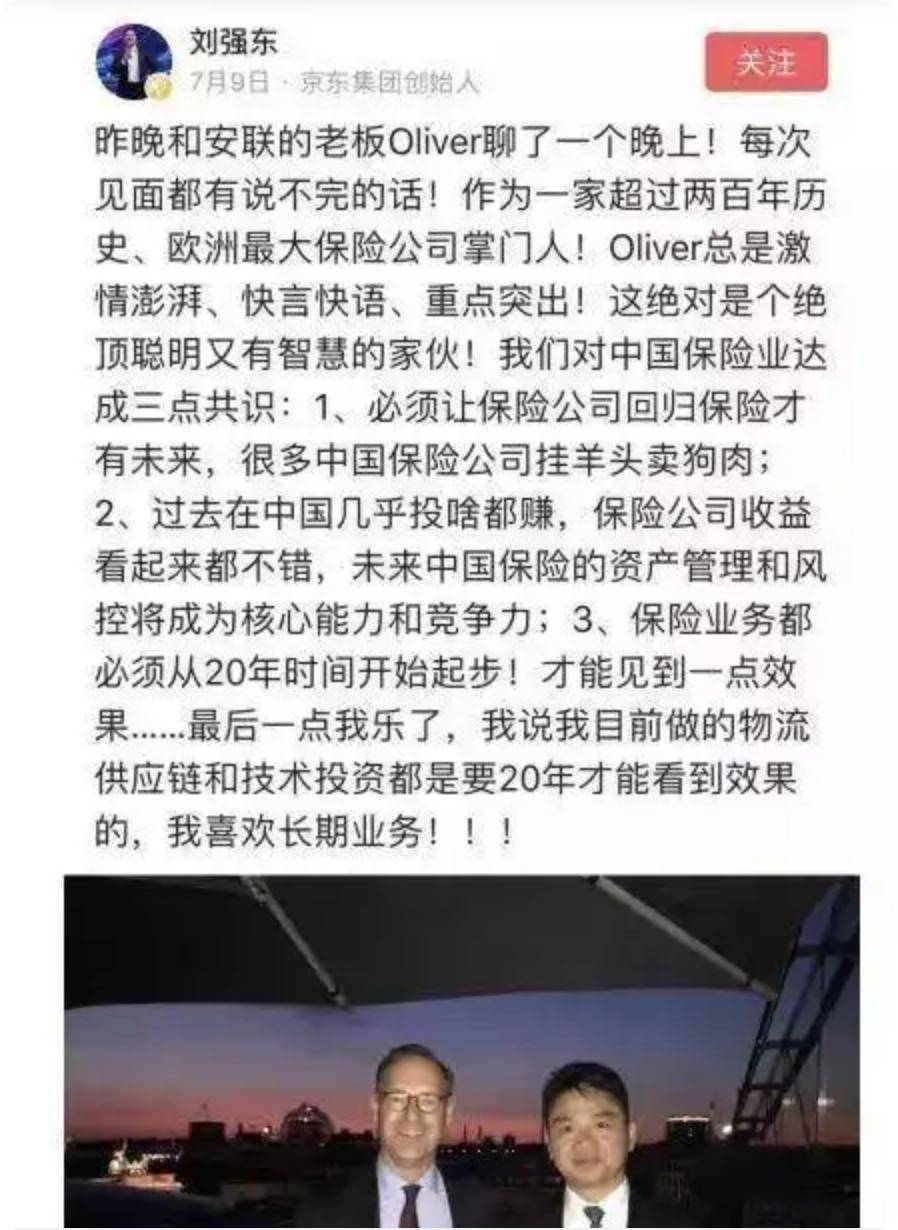

当时刘强东斥资4.83亿元,换回30%的股权。安联财险中国注册资本从8.05亿元增至16.1亿元,从外商独资变成中外合资。当时刘强东拿下安联财险兴奋之下还发了微博。京东金融CEO陈生强曾在中国保险行业协会内部的一次演讲中说:“保险加上数据、科技以及新的风险定价技术,这才是保险业接下来重回快速增长通道的核心。”而京东现在有流量有数据,这或是刘强东认为是时候在保险业有番作为了。

不知何种原因,京东证券有限公司并未利用好手中宝贵的1号牌和9号牌,1号牌于2023年1月到期未续,4号及9号牌于2024年7月到期未续。刘强东自2018年至今也再没有在保险方面有过大动作。去年年底,京东保险板块副总裁、京东安联保险副总经理郭实曾在公开场合介绍,京东保险板块是京东集团重要业务板块之一,说明刘强东的“保险梦”一直存在。

这些数据与过往,无疑都为京东此番进军港险提供了支点。值得注意的是有观点指出,京东联手广汽、宁德时代正在打造“国民好车”,不造车却深耕汽车服务生态。而另一边行业痛点在于全国不少地方的新能源车商业险投保难、投保贵问题日益凸显。面对新能源车的投保刚需,显现出一个巨大的行业痛点。

都和新能源汽车有关?

今年以来,新能源车商业险投保难、投保贵问题频频见诸报端,甚至出现了一些新能源车被龙头保险公司拒保的情况。据媒体报道多位车主反映,即便愿意支付高额保费,仍遭遇保险公司拒保,尤其在营运类新能源车型中更为突出。

据媒体调查,一辆售价30万元的特斯拉Model Y首年保费接近9000元,而部分新能源轻卡保费一度飙升至2.4万元。更令车主焦虑的是,不少保险公司对高风险新能源车直接“拒之门外”。河南一位商用车经销商坦言:“现在不是给返点就能买保险,有时还得倒贴‘好处费’,但依然可能被拒。”

背后原因在于,新能源车整体赔付率居高不下。2024年,行业承保新能源车险亏损达57亿元,137个车系赔付率超100%。维修成本高、出险频率大、数据积累不足及车辆使用性质错配等因素,使保险公司陷入“保一辆亏一辆”的窘境。

为破解困局,监管部门已于今年1月出台《深化改革新能源车险高质量发展的指导意见》,并上线“车险好投保”平台,强制保险公司不得拒保。同时,推动维修标准统一、跨行业数据共享及产品模式创新,如“车电分离”“基本+变动”组合险等。

尽管政策初见成效,但业内人士指出,根本出路仍在于建立更精准的风险定价体系。唯有实现风险与保费匹配,才能真正让新能源车主“保得起”,也让保险公司“保得稳”。

在这个行业背景下,京东、小米、特斯拉等和新能源车相关联的企业纷纷进军保险行业。2024年11月,小米通过旗下天星数科参股法巴天星财险,获得财险牌照,股东还包括法国巴黎保险集团和大众汽车金融服务海外股份公司。雷军也早就开始对保险业务布局,2016年就通过收购北京宏源保险经纪有限公司(现更名厚积保险经纪)获得保险经纪牌照。2024年3月,厚积保险经纪与车车科技合作,为多城市车主提供车险解决方案,完成车险合作。小米集团也通过多层次布局构建保险业务体系。

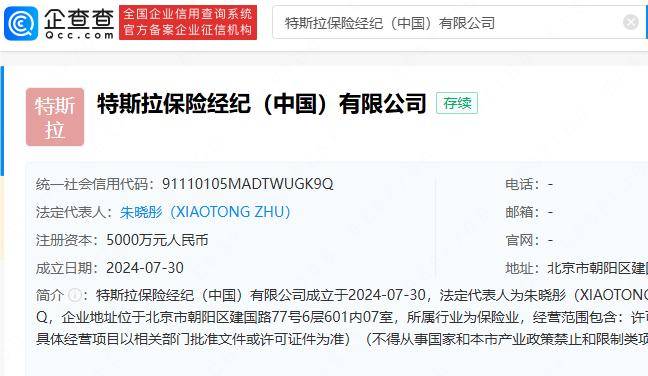

特斯拉是新能源车企开展保险业务的第一个吃螃蟹者。早在2016年,特斯拉就在澳大利亚和中国香港启动了InsureMyTesla计划。2017年,该业务扩展至北美地区。2019年8月,特斯拉在美国加州正式推出了保险业务。随后2020年8月特斯拉在上海成立“特斯拉保险经纪”,注册资本5000万元,但始终没能拿下保险经纪牌照。

今年7月,国家市场监督管理总局公布的企业名称申报登记公告显示,特斯拉保险经纪(中国)出现在列表里。与首次申请设立保险经纪公司相比,新设立的企业类型由之前的港澳台法人独资变更为外国法人独资,且其名称中加入(中国)。

特斯拉进军保险业务优势明显,可以利用车辆数据和自动驾驶技术,实现基于使用行为的动态定价保险产品。科技公司拥有海量用户数据,可实现精准风险评估和个性化定价,保险业务可与主营业务形成协同,如车险与新能源汽车、电商保险与零售平台,实现场景融合。

另一个新能源巨头比亚迪也早已布局保险业务。比亚迪在2023年5月以36亿元收购易安财险,获得财产保险牌照,并更名为“深圳比亚迪财产保险有限公司”。比亚迪保险以车险为主,兼营责任保险、货运保险、健康保险等。目前已在7个省份开通车险投保入口。王传福曾表示,将利用技术、销售、用户等方面的积累,在费用节俭、科学理赔等方面赋能保险业务。

汽车媒体人张智勇表示新能源汽车上保难,或才是车企涉足保险业的根本原因。很多险企在新能源汽车的投保中并未赚钱,反而亏损。中国人保个人非车保险部副总经理倪宏也在第一届自动驾驶出行论坛表示“当前新能源汽车出险率,显著高于燃油车。除了出险率高于燃油车,新能源车的案均赔款也明显高于燃油车,这也是导致新能源保费贵的核心因素。”

数据显示2024年,我国保险行业承保新能源汽车3105万辆,保费收入1409亿元,提供风险保障金额106万亿元,承保亏损57亿元,呈现连续亏损。以某保险江苏分公司为例,2024年1至11月,新能源网约车险的综合成本率达到123%,即保险公司每收入百元保费就要亏损23元。保费贵,上保难,成为影响和制约新能源车企销量的一大因素。很多车主吐槽“几万元的车,保费高达七八千元,几年保费够买新车”。

2024年中国财险总额达1.43万亿元,其中2/3是车险,车险的市场规模达9500亿元,一方面保险业务可以触达更多现金流。车企做保险既可解决消费者保费高、上保难的难题,又能拥有海量现金流,还能助力企业国际化进程,保险业务已经成为行业香饽饽。

老对手再战保险业

投资人史保刚认为,香港作为内地和全球的重要枢纽,是推行全球化的国际化战略的重要门户。香港的保险业历史悠久,从1841年开始至今已是全球最发达机制最健全的保险市场之一。数据显示,2024年香港保险渗透率达18.2%,保险密度位居亚洲第一,放眼全球也能高居第二。

香港的国际化使得市场更具开放化,保险市场发展较为迅猛,2024年市场规模高达6378亿港元,其中新保单额达2198亿港元,22%的增幅更是创下十年新高。其中4500万人次的内地访客带来新保单达628亿元,市场需求旺盛。今年首季香港新保单保额934亿港元,同比增长43.1%。如此强劲的市场增长,不仅吸引了刘强东注意,马云和马化腾也早在香港开始布局保险业务。

2017年刘强东只喊出了要干保险的口号,马云就已经付出了实际行动,云锋金融就联合蚂蚁金服、新加坡投资公司(GIC)等机构,斥资131亿港元收购了美国万通在中国香港和澳门的业务,即万通保险亚洲。而云锋金融由马云与聚众传媒创始人虞锋于2010年共同创立,名字中的“云”取自马云,“锋”取自虞锋。收购完成后,云锋持股高达60%,如今保险板块成为云锋金融最主要的收入来源之一。财报显示今年上半年,新业务年度化保费(APE)达22.22亿港元,同比劲增107%。新业务价值(VNB)达6.1亿港元,同比大增81%。按香港财务报告准则的股东应占盈利为4.9亿港元,同比激增139%。

马化腾不甘落后,在一年后联合英杰华集团、高瓴资本打造香港首家网上人寿保险公司Blue,其中腾讯持股比例为两成。其“无纸化、全线上、AI驱动”颠覆传统投保流程,成为港险科技化的标杆案例,发展速度迅猛。

刘强东在内地保险市场其实已经做了不少实验,通过京东科技全资持有京东保险代理有限公司和京东保险经纪(天津)有限公司,依托电商场景,推出退货运费险、手机碎屏险等定制化产品,并通过大数据风控优化理赔效率。2024年,京东安联财险保费收入突破百亿元,其中互联网渠道占比超60%。早已经实现“财险+经纪+代理”的全牌照矩阵。这些年积累的行业经验,刘强东想直接复制到香港。

马云同样看重香港市场。不久前蚂蚁集团和阿里宣布共同投资9.25亿美元,购置香港铜锣湾港岛一号中心共13层商业写字楼,设立两家公司的香港总部。并斥资25.6亿元发起对耀才证券的要约收购,该项收购已经获香港证监会的批准。公开资料显示耀才证券拥有香港证监会1、2、4、5、6、9号全业务牌照,覆盖了所有核心金融领域。一旦收购成行,马云将拿到香港金融全牌照,两人在电商领域的竞争或再一次延续至保险领域。

该文为BT财经原创文章,未经许可不得擅自使用、复制、传播或改编该文章,如构成侵权行为将追究法律责任。

作 者 | 梦萧

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏